BUDDHIST STATUE

仏像彫刻

CARVING

CARVING

仏像彫刻について

仏の姿を木に宿す

仏像には、銅を鋳造した金銅仏、粘土を用いた塑造、漆と布を使った乾漆仏、石を彫る石仏、そして木を素材とする木仏など、さまざまな技法と素材による種類があります。

土御門仏所では、木彫の仏像を専門に取り扱っており木がもつ温もりや自然の風合いを活かした造形を大切にしています。

木仏には、「一木造」と「寄木造」という二つの代表的な製作方法があります。

一木造は一本の木材から彫り出していく手法、寄木造は複数の木材を組み合わせて制作する方法で、それぞれに美しさと技術が求められます。

BUDDHIST SCULPTOR

仏師について

その起源は、仏教が日本に伝来した飛鳥時代にまでさかのぼり、

以来、仏教文化の広がりとともに各地で発展してきました。

仏像は、単なる装飾や芸術品ではなく、

人々の願いや想いを受け止める存在として歩んできました。

仏師はその本質を理解したうえで、仏の教えや精神性をかたちに表し、

後世へと伝える重要な役割を担っています。

一刀一刀に心を込め、

表情や姿勢のすべてに意味を込めながら彫り上げていく作業は、

技術のみならず、知識と経験が求められます

TO THE TEMPLE

ご寺院の皆さまへ

ご本尊から脇侍まで、

ご寺院のご要望に

真摯にお応えします。

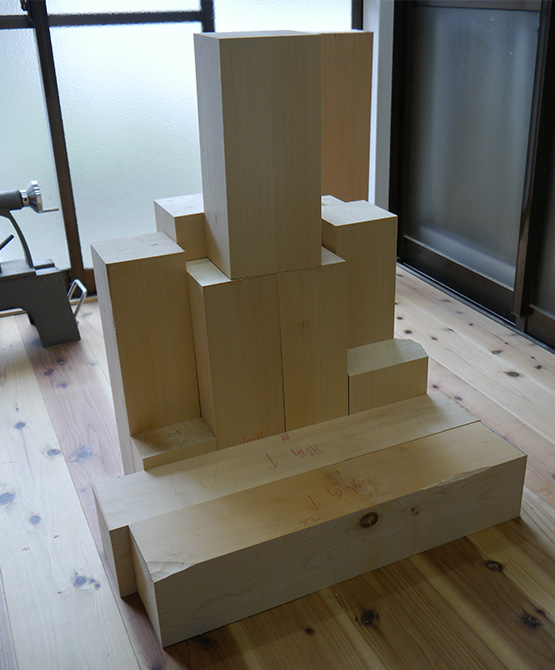

一木造

木の中に佇む仏を見出す、

伝統の技。

一木造は、一本の木材から仏像の主要部分を彫り出す、日本仏像彫刻の原点ともいえる技法です。

飛鳥時代から受け継がれ、木そのものの生命力と一体となった仏像を生み出します。

木目の流れや節を見極めながら、自然のかたちを活かして彫るため、一体ごとに異なる表情と深みが生まれるのが特徴です。

一木に宿る力と仏師の技が響き合うことで、確かな存在感を持つ仏像が形づくられます。

寄木造

木を重ね、時をつなぐ。

寄木造は、製材された複数の木材を組み合わせて一体の仏像を仕上げる技法で、平安時代に仏師・定朝によって大成されました。

この手法により、仏像制作の分業が可能となり、大型仏や数多くの仏像が制作されるようになったとされています。

それぞれの木材が役割を持って組み合わさることで、堅牢さと柔軟性を併せ持った、美しい仏像が生まれます。

時を超えて受け継がれてきたこの技術は、まさに日本仏教彫刻の進化の証でもあります。

MATERAL

素材について

厳選された最高級の木材

仏像の素材として使われる木材は、仏教伝来の時代から変遷を重ねてきました。

初期はクスノキが用いられ、奈良・平安時代にはカヤ材が一木造の中心となりました。

平安時代中期以降、寄木造の主流化とともにヒノキ材が広く使われるようになり、現代に至るまでヒノキが最も多く採用されています。

当工房では、特に最高級と称される木曽ヒノキ(尾州ヒノキ)を厳選して使用し、その細やかな木目と美しい木肌を活かした彫刻を行っています。

さらに、クスノキ、カヤ、カツラ、ケヤキ、サクラ、そしてビャクダンといった多様な国産材・香木も揃え、お客様のご希望や仏像の個性に合わせて最適な素材を選定しています。

木そのものの力を大切にし、その魅力を生かすことが私たちのこだわりです。

ARTISAN

職人について

一体の仏像に宿る、多彩な匠の技。

京都は古来より仏像制作の中心地として知られ、その工程は専門職人によって細やかに分担されています。

当工房では彫刻を専門に手がけ、以降の漆塗り、金箔押し、彩色、截金などの工程は、信頼できる各分野の職人に直接依頼しています。

この連携により、依頼主のご要望に最大限応える高品質な仏像制作を実現しています。

それぞれの職人には専門の名称があり、仏像を彫る職人を「仏師」、漆を塗る職人を「塗師」、金箔を押す職人を「箔押師」、彩色を担当する職人を「彩色師」、そして繊細な装飾を施す「截金師」と呼びます。

匠の技が一体となり、祈りのかたちが完成します。

FINISHING

仕上げ方法

仏像の仕上げ方法には、いくつもの種類があります。

その一つひとつに、職人の技が宿ります。

木地仕上げ

木肌の美しさを最大限引き出す

近代以降の仏像に多く見られる木地仕上げは、彩色や漆箔を施さず、木肌の風合いをそのまま活かす技法です。

木目の美しさを仏像に映し出すため、彫刻刀を丁寧に研ぎ、細やかに削りながら滑らかな木肌を整えます。

素材そのものの静かな存在感が、祈りの空間にやさしく溶け込みます。

漆箔仕上げ

金色に輝く尊き姿

仏像に漆を塗り、その上から金箔を押す漆箔仕上げは、古来より最も多く用いられてきた代表的な技法です。

仏の身体は本来、金色に輝くとされる教え(三十二相八十種好)に基づいたものです。

衣には金箔、肌には金粉を用いることで、気品と神聖さをたたえる一体が完成します。

極彩色

色に宿る荘厳

胡粉による下地塗りの上に、岩絵具などを使って色彩豊かに仕上げる極彩色は、仏の慈悲や智慧を目に見えるかたちで表現する技法です。

顔、衣、装飾に至るまで細部にわたり丁寧に彩られ、仏像の持つ世界観が鮮明に浮かび上がります。

信仰空間に華やぎと格調をもたらします。

淡色彩色

木のぬくもりと彩りの調和

淡色彩色は、胡粉の下地を施さず木肌に直接彩色を施す技法です。

木目がほのかに透けて見える程度に薄く塗ることで、自然な風合いと柔らかな色彩の両方を楽しめます。

控えめながらも表情豊かなこの仕上げは、仏像に穏やかでやさしい存在感を与えます。

截金 きりかね

細金に宿る祈りの文様

截金は、数枚の金箔を焼き合わせて細く裁断し、膠(にかわ)などを用いて仏像の上に貼り付け、精緻な紋様を描く技法です。

木地仕上げや彩色仕上げの上にも施すことができ、仏像にさらなる格式と美しさを与えます。

繊細な金の文様が、静かな光を放ちながら仏の品格を際立たせます。

PRIVATE

個人の皆さまへ

祈りのかたちをもっと自由に。

― 令和の暮らしに寄り添う、仏像工房 ―

いつもあなたのそばにいる仏様

見て、知って、もっと好きになる。

あなたの心に響く仏像との出会い。

仏さまは、ただ美しく飾られた存在ではありません。

静かに佇みながら、喜びや悩み、迷いさえも優しく受けとめ、そっと心に寄り添ってくれる存在です。

じっくり見て、その表情や姿に込められた意味を知ることで、いつしかあなたの中で特別な存在になっていきます。

忙しさや不安で揺れる日々の中でも、ふと目を向ければ穏やかな気持ちを取り戻せる、そんな仏さまとの出会いが、ここにあります。

見て、知って、もっと好きになる、その一瞬一瞬が、あなたの心をやさしく満たしてくれるはずです。

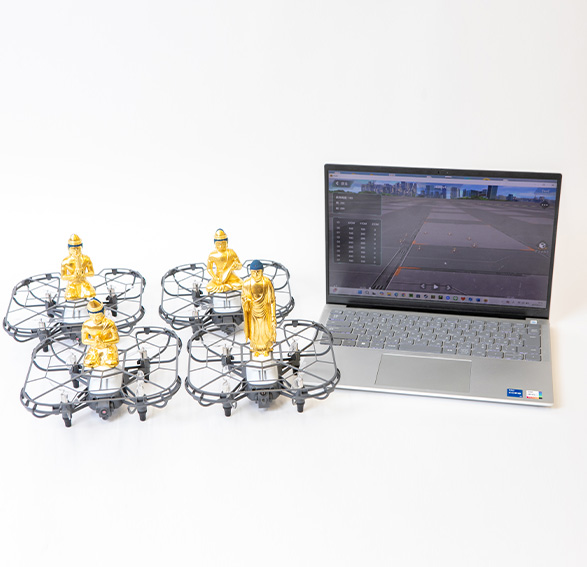

木彫仏像 ×

令和デザイン。

仏像の新たな形

時代が映し出す、新しい表現。

土御門仏所では、伝統技術の継承だけでなく、令和の時代だからこそ生まれる、新しい仏像表現にも挑戦しています。

ドローンに搭載された空飛ぶ仏像、空間演出や芸術と融合した現代仏、無垢の木材で作るシンプルな「インテリア」など、今の時代に合わせた仏像表現を模索しています。

WORKS

制作事例

ご縁と共に歩んできた制作の軌跡があります。